Attention, certains produits détergents ou désinfectants peuvent avoir une action de corrosion des supports sur lesquels ils sont appliqués. Le temps de contact produit-surface dépend de la nature du détergent, et est précisé sur la fiche technique de chaque produit.

Exemples de détergent

- Agents alcalins : soude…

- Acides : acides chlorydrique, nitrique…

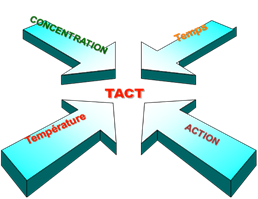

- Le facteur TEMPÉRATURE

La température de l’eau est un facteur capital de l’efficacité du nettoyage.

L’eau chaude permet d’accélérer la réaction chimique entre le produit de nettoyage et les souillures.

- Le facteur ACTION MECANIQUE (agitation, brossage) : l’action mécanique est aussi importante que l’action du détergent lui-même. Elle favorise le contact entre les souillures et le détergent, elle décroche les souillures tenaces, elle empêche aussi les « redépositions ».

- Le facteur CONCENTRATION : augmentation de la concentration en détergent augmente généralement son efficacité mais, au-delà d’une valeur maximale, le résultat peut diminuer. Une concentration trop faible entraîne :

*de mauvais résultats (restes de souillures visibles ou invisibles) ;

*une perte de produit (puisqu’il y a consommation sans efficacité) ;

*une concentration trop élevée s’accompagne : de perte de produit, de résultats non améliorés, d’un rinçage plus difficile, de risques de traces.

- Le facteur TEMPS D’ACTION : les réactions chimiques et physiques responsables du nettoyage ne sont jamais instantanées. Le temps d’action est un facteur que l’on cherche toujours à minimiser. Cependant, il faut respecter un certain temps d’action, afin que l’action chimique vis à vis des souillures puisse avoir lieu, surtout dans le cas des mousses.

Les mélanges de produits

Il faut éviter les mélanges de produits.

- Le mélange d’un produit à pH acide et d’un produit à pH basique provoque la neutralisation du mélange qui devient soit inefficace, soit dangereux.

- Le mélange d’eau de javel et d’un détartrant provoque la formation de dichlore, gaz corrosif pour l’appareil respiratoire.

- Les mélanges peuvent provoquer la formation de mousse indésirable, difficile à éliminer.

- Certains mélanges entre produits provoquent des réactions chimiques exothermiques qui peuvent dégager une importante quantité de chaleur.

Rangement des produits d’entretien

Les produits d’entretien, les désinfectants, les insecticides ne doivent jamais être entreposés avec des denrées alimentaires afin de limiter tout risque de pollution ou de confusion. La législation exige des réserves affectées à cet usage et ferment à clé.

En cas d’accident

Il faut réagir vite :

- Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement pendant 15 minutes avec de l’eau courante en maintenant la paupière largement écartée sans faire couler sur l’œil non touché.

Consulter un ophtalmologue.

- Contact avec la peau :

Enlever les vêtements souillés et laver la partie atteinte à l’eau.

En cas de douleur persistante ? Consulter un médecin.

- Ingestion :

Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à l’eau.

Consulter un médecin.

Dans ces conditions, l’emploi de détergents-désinfectants est une bonne solution à préconiser en restauration où la désinfection jugée fastidieuse est trop rarement bien effectuée.

Prévention

La plupart des produits de nettoyage/désinfection sont relativement puissants et comportent des substances chimiques qui peuvent être à l'origine d'accidents graves s’ils sont mal utilisés. De grandes précautions doivent être prises lors de la manipulation des produits concentrés. Le personnel doit être sensibilisé aux risques encourus, et doit respecter strictement les conseils donnés sur les fiches techniques et l’étiquetage.

Ces substances peuvent provoquer un accident :

- Par projection : Dans les yeux, au visage, sur la peau.

- Par respiration : Les vapeurs toxiques peuvent provoquer des lésions irréversibles au cerveau.

- Par ingestion : Avaler une petite quantité de produit corrosif peut détruire le tube digestif

- Par contact : Certains produits traversent facilement la barrière protectrice de la peau. Véhiculés par le sang, leurs composants chimiques peuvent attaquer certains organes : les reins, le foi, les poumons, le cerveau.

Ces produits qui contiennent des substances particulièrement dangereuses sont identifiables grâce aux pictogrammes de danger qui sont obligatoirement présents sur leur emballage.

Pour travailler en sécurité il faut respecter le port des EPI (Equipements de Protection Individuels).

Les détergents-désinfectants

L’association de composés désinfectants et de composés détergents permet d’importants gains de temps, d’énergie et de main-d’œuvre. Néanmoins, les détergents-désinfectants ne sont efficaces que si le matériel à nettoyer ne comporte pas de souillures. En présence d’une quantité de souillures trop importante, ces produits devraient plutôt être considérés comme détergents-sanitants, effectuant seulement une réduction de la flore microbienne.

Les détergents-désinfectants apportent une simplification de travail, mais il faut respecter scrupuleusement les consignes de prélavage en cas de souillures importantes, de concentration, de temps d’action, ainsi que celles concernant l’effet mécanique.

L’efficacité de la désinfection ne peut être obtenue qu’avec le strict respect de certains facteurs tels que la température, le temps d’action (nécessaire à la pénétration des germes) et la concentration en désinfectant (nécessaire pour obtenir des dégâts mortels dans les microbes).

Les principaux types de désinfectants.

Dans l’industrie alimentaire, les composés chlorés et les ammoniums quaternaires constituent les principaux types de désinfectants.

Après un contact prolongé avec un seul désinfectant, les micro-organismes peuvent développer une résistance au produit, certains pouvant y être naturellement résistants.

Afin de minimiser ces phénomènes d’adaptation des micro-organismes, et d’éviter de sélectionner une flore résistante qui sera de plus en plus difficile à éliminer, il est recommandé de ne pas toujours utiliser le même type de désinfectant, mais d’alterner entre plusieurs produits.

Critères de choix d’un désinfectant

- Avoir un spectre d’activité fixé en fonction des objectifs

- Avoir une toxicité minimale pour les utilisateurs et les patients

- Etre compatible avec le détergent utilisé pour le nettoyage

Les facteurs d’efficacité du désinfectant

Pour qu’une désinfection soit efficace, il est nécessaire de choisir un produit désinfectant adapté, mais il faut également tenir compte de certains facteurs d’efficacité. Les 4 facteurs d’efficacité pour les produits désinfectants sont :

- le temps de contact du produit avec la surface à désinfecter, il doit être suffisant pour obtenir une désinfection efficace.

- la concentration de la solution en produit désinfectant,

- l’adaptation des micro-organismes aux agents désinfectants. En effet, après un contact prolongé avec un seul principe actif désinfectant, la flore microbienne peut développer une résistance à ces produits. Il est donc recommandé de changer régulièrement de produit désinfectant ou d’alterner avec des produits désinfectants ayant des principes actifs différents,

- l’interférence entre le désinfectant et d’autres substances peut réduire l’efficacité des agents désinfectants.

Remarque :

Un antiseptique permet d’éliminer des micro-organismes présents sur un tissu vivant (peau, plaie…) ; Le désinfectant élimine les micro-organismes présents sur une matière non vivante (objets, locaux…).

Exemples de désinfectants

Les substances désinfectantes les plus fréquemment utilisées sont les suivantes :

- les dérivés chlorés (l’hypochlorite dans l’eau de javel par exemple, la chloramine),

- les dérivés iodés,

- le permanganate de potassium,

- les composés d’ammoniums quaternaires,

- les aldéhydes,

- le formol, etc.

- Vinaigre ou acide acétique.

Les produits désinfectants spécialisés (destinés au domaine alimentaire), résultent de l’association de substances microbicides et de substances renforçant leur action.

Les désinfectants

Le rôle des désinfectants est de détruire les micro-organismes. L’action microbicide des désinfectants s’explique par le mécanisme simplifié suivant :

- Les molécules désinfectantes pénètrent dans les cellules microbiennes, pour y provoquer des dégâts souvent mortels.

Selon les conditions pratiques d’utilisation, les désinfectants ont :

- soit un effet microbicide (destruction des microbes),

- soit un effet inhibiteur (arrêt des multiplications microbiennes).

Une bonne désinfection ne peut être réalisée qu’après le nettoyage ! En effet, les résidus alimentaires, les graisses (ou autres matières organiques) neutralisent le désinfectant qui devient ainsi inefficace.

Choix des détergents en fonction des procédés

Pour des lavages en machines automatiques et le système de pulvérisation : Choisir un détergeant NON MOUSSANT.

Pour les lavages manuels, trempages ou brossages : Choisir un détergent neutre ou légèrement alcalin pour éviter les irritations de la peau.

Les facteurs d’efficacité du détergent

L’efficacité du nettoyage est conditionnée par le choix d’un produit efficace, mais également par les paramètres suivants : c’est la règle du T.A.C.T. qui s’applique :

Les détergents

Le nettoyage est réalisé à l’aide d’un composé chimique, le détergent, qui ajouté à l’eau et associé à des facteurs physiques tels que le temps, la température et les moyens mécaniques (jets, brosses, goupillons, racleurs, …) décollent les salissures ou modifient leurs propriétés, de façon à les maintenir en dispersion ou en suspension dans l’eau.

Afin d’optimiser les opérations de nettoyage et désinfection, les détergents doivent être choisis avec soin, en tenant compte de 4 facteurs essentiels : la nature de la souillure, la qualité de l’eau utilisée, la méthode de nettoyage, la nature du support à nettoyer.

Définition

- Nettoyage : Réalisé à l’aide de détergents, il permet de retirer totalement les résidus et souillures des surfaces, les laissant visuellement propre et aptes à être désinfectées efficacement. Le nettoyage permet à la fois d’éliminer des salissures organiques (graisses, sang, sucre, amidon, protéines dont allergènes, …) et inorganique (sels minéraux, rouille, résidus de carbonisation). Il permet également d’éliminer des corps étrangers. A lui seul il n’est pas une garantie de décontamination. La surface ainsi nettoyée est qualifiée de propre.

NETTOYAGE = Elimination de toute souillure PHYSIQUE

- Désinfection : opération au résultat momentané permettant de tuer ou d'éliminer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés sur des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. La désinfection ne peut être efficace qu’après un nettoyage. La surface ou l’ambiance ainsi désinfectée est qualifiée de saine ou hygiénique.

DESINFECTION = Elimination de toute souillure MICROBIENNE

Remarque :

Le caractère indispensable du nettoyage, facteur de propreté apparente, est reconnu de tous. En revanche, l’importance de la désinfection, facteur de propreté invisible, est rarement soupçonnée. Pourtant, il faut dénoncer l’aspect trompeur et illusoire de la propreté apparente. Un matériel et une surface apparemment propres ne sont pas obligatoirement sains !

Aspects réglementaires

Ref : arrêté du 21 octobre 1975 et ses actualisations (produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection du matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires), arrêté du 8/09/99, arrêté du 29/09/97

Le nettoyage et la désinfection des matériels pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires ne peut être effectués qu’à l’aide de produits autorisés. L’utilisateur doit vérifier si l’étiquetage mentionne que le produit (détergent ou désinfectant) est bien destiné au matériel pouvant se trouver en contact avec des aliments, grâce à des termes tels que « vaisselle », « plonge »,

Dans le cas d’un détergent, et des termes tels que « friteuses », grills », « fours » dans le cas de décapant, le rinçage à l’eau claire ou à la vapeur est rendu obligatoire lors du nettoyage du matériel entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Il n’existe aucune substance capable de nettoyer ou de désinfecter efficacement dénuées de toute toxicité : Un rinçage efficace est obligatoire. Les produits qui ne répondent pas à cette réglementation, sont destinés uniquement aux usages suivants : sols, murs, évier, sanitaires, etc. Dans le cas de produit à usage multiple, « matériel et sol », celui-ci doit être conforme à la réglementation des produits autorisés.

Sciences appliquées à l'hygiène

Lors de la préparation des denrées alimentaires, celles-ci entrent inévitablement en contact avec des appareils (couteaux, cuves…) et des surfaces comme les plans de travail et les sols. Le nettoyage et la désinfection sont des opérations qui permettent de garantir la qualité microbiologique des produits et la sécurité alimentaire des consommateurs.

Ces deux opérations sont complémentaires, nécessaires après chaque session de travail et elles nécessitent l’emploi de produits chimiques. Pour obtenir de bon résultat, le personnel chargé du nettoyage et de la désinfection par l’utilisation de produits chimiques doit être compétent et bien formé. Le bon choix et la bonne utilisation des produits sont nécessaires afin de concilier efficacité et économie.

Deux types de produits

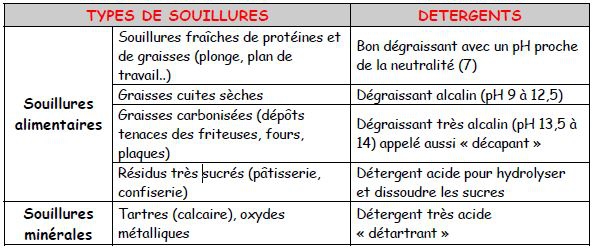

Aucun produit chimique ne possède à lui seul les qualités requises pour assurer le nettoyage le plus efficace ! Les fabricants mélangent alors judicieusement diverses substances chimiques. Ces combinaisons permettent d’obtenir des formules caractéristiques bien définies et des usages spécifiques. On distingue deux groupes différents de détergents :

- Les détergents dégraissants à formule alcaline. Ils sont destinés à éliminer les graisses, les sucres et autres souillures organiques ;

- Les détergents détartrants à formule acide. Leur rôle est de dissoudre le calcaire et autres souillures minérales.

Mécanisme d’action d’un bon détergent

Le mécanisme d’action d’un bon détergent se compose ainsi :

- Le mouillage : le détergent entre d’abord en contact avec la souillure, il l’entoure progressivement (pouvoir mouillant)

- Le déplacement de la souillure : il la détache jusqu’à ce qu’elle n’adhère plus au support ;

- La lutte contre la « redéposition » de la souillure (pouvoir émulsifiant) : les souillures décollées qui se retrouvent dans le liquide détergent sont maintenues à l’écart de la surface à nettoyer. Certaines souillures sont dissoutes complètement, d’autres sont dispersées dans le liquide sous forme de particules microscopiques. Les mauvais détergents ne possédant pas cette propriété transforment les souillures en « flocons » qui se déposent à nouveau ou laissent les graisses remonter en surface, les surfaces nettoyées risquant alors d’être souillées par ces dépôts.

Autres propriétés d’un bon détergent

Le pouvoir de détergent n’est cependant pas la seule propriété à considérer dans la recherche d’un bon produit. Le détergent doit également répondre aux exigences suivantes :

-Se dissoudre facilement dans l’eau (ceci est important dans le cas de détergents sous forme de cristaux ou de poudre) ;

-Avoir une bonne réserve de détergence, c’est à dire conserver l’efficacité lors du traitement d’un grand nombre d’objets ou d’une surface importante ;

-Ne pas être inactivé par une eau trop calcaire (pour cela il doit avoir un pouvoir adoucissant, par une action sur le Ph) ;

-Ne pas corroder les matériaux, ni présenter de danger pour l’utilisateur (pour les mains, les voies respiratoires). L’usage des gants est recommandé pour éviter les allergies fréquentes ;

-Ne pas trop mousser : la mousse n’a aucun pouvoir détergent et un excès de mousse crée une gêne importante.

Toutefois une proportion convenable de mousse stable est souhaitable dans la mesure où elle incite le personnel à bien rincer après le lavage ;

-S’éliminer facilement par rinçage à l’eau ;

-Ne pas laisser persister d’odeur ou de goût après rinçage ;

-Et enfin, il devra se conserver facilement (poudre et cristaux ne devront pas être sensibles à l’humidité).

Composition des détergents

Les détergents dégraissants renferment généralement des substances détergentes (les tensio – actifs), des substances anticalcaires (les phosphates, les complexants), des substances anticorrosion (les silicates qui protègent les métaux), parfois des substances anti-mousse, etc.…

Les détergents détartrants sont constitués d’acides (acide chlorhydrique, acide phosphorique…) et de tensioactifs. Ce type de produits est destiné, selon la formule, soit à la rénovation ou désincrustation de la vaisselle entartrée, soit au détartrage du lave-vaisselle (parois, buses), des sols, des surfaces, etc. Des produits détartrants pour sanitaires (cuvettes des wc ) ont une composition particulièrement concentrée et sont strictement réservés à cet usage.

Les agents chimiques les plus communément utilisés pour la fabrication d’un détergent sont :

1. Les tensio-actifs

Un tensioactif est un composé chimique particulier, formé de deux parties différentes : une partie hydrophile soluble dans l’eau et fuyant les graisses, et une partie hydrophobe (fuyant l’eau) et lipophile (se combinant aux graisses) insoluble dans l’eau.

Le tensioactif a un pouvoir mouillant : il permet d’étaler les gouttes d’eau sur un support solide. Il a la propriété d’abaisser la tension superficielle des gouttes (la tension superficielle est l’ensemble des forces maintenant la cohésion des gouttes). L’eau mouille ainsi tout le support.

Le tensioactif a un pouvoir émulsifiant ; il provoque des modifications inter faciales qui permettent de détacher les souillures (graisses), de les disperser et de les maintenir en suspension dans le liquide.

2. Les séquestrants

Ces produits ont pour rôle d’annuler l’effet nuisible des eaux dures en formant soit des complexes solubles avec les ions gênants, soit des précipités.

Le carbonates de soude, ortho-phosphates, et silicates éliminent les ions indésirables par précipitation. Les phosphates condensés, l’EDTA forment des complexes solubles.

Si on n’élimine pas l’effet de la dureté d’une eau, non seulement on diminue l’élimination des salissures, mais il peut y avoir une « redéposition » totale.

3. Les alcalins

Les alcalins saponifient les matières grasses, aident à la dispersion des salissures, dissolvent et hydrolysent les protéines. L’alcalinité peut être amenée par : les carbonates, les phosphates, les silicates, les hydroxydes

4. Les solvants

Les solvants doivent être divisés en deux classes :

- Ceux qui sont miscibles à l’eau : il s’agit, en général, d’alcools ou de glycol. Leur efficacité est cependant assez limitée. Ils s’utilisent dans les produits à diluer dans l’eau.

- Ceux qui ne sont pas miscibles à l’eau : ces solvants dérivent soit de la térébenthine (distillation de résine de pin), soit du pétrole. On les introduit généralement dans les produits s’utilisant purs.

Choix des détergents en fonction des souillures

Copyright © 2009-2021 Patisland, tous droits réservés. Patisland ® et le logo sont des marques protégés.